2022年底,当我第一次打开ChatGPT的时候,手心是出汗的。

我做过10年HR,对技术的了解仅限于会用Excel筛选数据。看着屏幕上那个对话框,我甚至不知道该问什么问题。命令行、代码、算法,这些词汇对我来说就像外星语言。

但两年后的今天,我搭建了40个工作流,开始接商业项目咨询,还有人专门找我聊Web coding的经验。这个转变不是因为我有什么天赋,而是因为我踩对了几个关键节点。

如果你也是非技术背景,如果你也想学AI但不知道从哪开始,这篇文章可能会给你一些启发。

第一个里程碑:从观望到每天做一个视频

很多人学AI的第一步,是去找课程、看教程、了解原理。我当时也想这么做,但很快就发现,那些从线性代数、概率论讲起的课程,完全看不懂。

真正让我入门的,是一个工作场景。

公司新员工需要了解各种科学仪器,但传统的文字资料太枯燥,没人愿意看。我想,能不能用AI生成一些图文视频,让这些知识变得有趣一点。

于是我开始尝试:每天让AI生成一段关于某个仪器的介绍,然后配上图片做成短视频。一天一个,雷打不动。

这个过程看起来很简单,但它解决了学AI最难的第一步——建立使用习惯。

刚开始的时候,我让ChatGPT 3.5生成一篇3000字的文章,结果它只写了一半就停了。我很沮丧,觉得这工具不太好用。但后来我发现,问题不在工具,而在于我不了解它的限制。

我开始调整提示词,把一个大任务拆成几个小任务,让AI分步骤完成。每次碰壁,我就思考怎么换个方式提问。这种"碰壁→思考→调整"的过程,让我对AI的理解比看100个教程都深刻。

三个月后,我已经能够熟练地用AI生成各种内容,也开始理解不同大模型之间的差异。更重要的是,我不再害怕AI了。

第二个里程碑:从提示词到40个工作流

当你开始频繁使用AI的时候,会发现一个问题:很多任务是重复的。

比如我经常需要把YouTube视频转成小红书图文,每次都要重新输入提示词、调整格式、修改细节。这个过程虽然不难,但很繁琐。

有一天我在网上看到了fabric这个项目,它用Python脚本把一系列AI操作串联起来,形成一个自动化的工作流。我突然意识到,这就是我需要的东西。

但问题来了:我不会Python,也不懂编程。

这时候我做了一个关键决定——不去系统学Python,而是直接用AI来帮我写代码。

我打开cursor,用自然语言描述我想要什么功能:"我想做一个工作流,输入YouTube链接,自动提取视频内容,生成适合小红书的图文格式,包括标题、正文和话题标签。"

AI给我生成了代码,我直接复制粘贴,运行,调试,优化。整个过程中,我只需要关注"输入什么"和"输出什么",中间的代码逻辑完全交给AI处理。

这种方式有点像搭积木:我定义好起点和终点,AI帮我把中间的路径搭建起来。我不需要理解每一行代码是什么意思,只需要知道整体的逻辑是否合理。

就这样,我陆续搭建了40个工作流,涵盖了内容生成、数据处理、文档转换、视频制作等各种场景。每个工作流都是一个完整的练习,让我对AI的能力边界有了更清晰的认识。

这个阶段最大的收获,不是学会了多少技术,而是建立了一种思维方式:用项目驱动学习,而不是为学习而学习。

第三个里程碑:从兴趣到商业化的临界点

2024年初,Claude 3.5发布了。

这个时间节点很重要,因为它标志着Web coding真正成熟了。在此之前,普通人要做一个像样的程序,还是需要一定的编程基础。但Claude 3.5之后,你真的可以通过自然语言对话,做出实用的项目。

我记得当时测试Claude 3.5的时候,让它帮我做一个自动化报表生成工具。我只是描述了需求,它就给了我完整的代码,包括数据读取、处理、可视化、导出等全部功能。我几乎不需要做任何修改,直接就能用。

这个体验让我意识到,AI已经把编程的门槛降到了前所未有的低度。你不需要懂算法,不需要记语法,只需要用自然语言把你的需求说清楚。

也是在这个时候,我开始接到一些商业项目的咨询。有公司希望用AI优化内部流程,有创业者想开发特定的工具,还有培训机构想了解AI在行业中的应用案例。

这些机会让我重新思考AI的价值。它不仅仅是一个学习的对象,更是一个实实在在的商业机会。如果现在不投入精力去抓住这个机会,未来可能会后悔。

但商业化也带来了新的挑战。如何定义一个有价值的项目,如何理解真实的用户需求,如何在复杂场景中设计合理的解决方案,这些都不是技术问题,而是需要商业sense和项目经验。

学习路径的三个分叉口

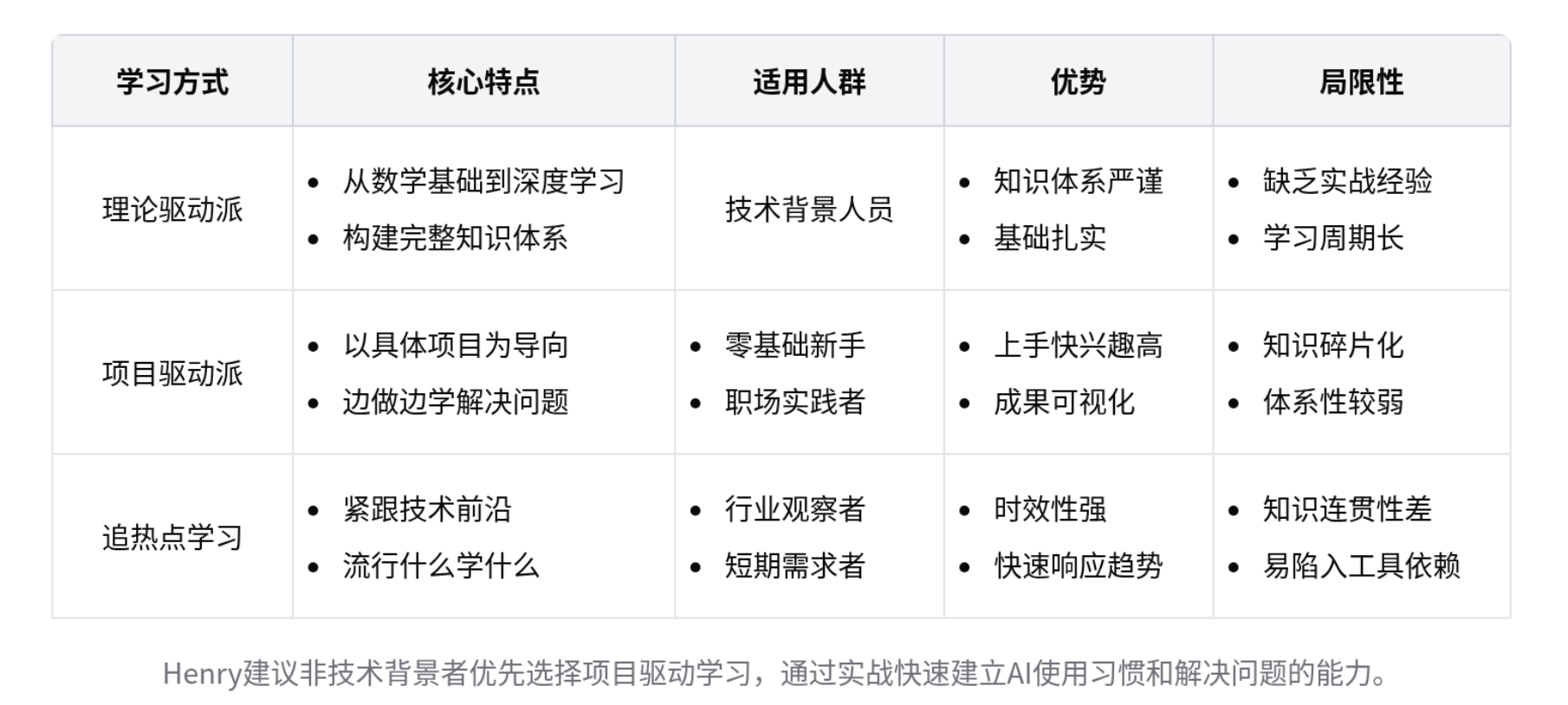

回顾这两年的经历,我发现学AI有三种路径,每种都有人成功,但适合的人群不同。

第一种是理论驱动派。这些人从基础学科学起,线性代数、概率论、机器学习、深度学习,一步步打好基础。这条路很扎实,很系统,但对于非技术背景的人来说,门槛太高,周期太长,而且学了很多理论,不知道怎么用到实际场景中。

第二种是项目驱动派,也就是我走的路。先确定想做什么项目,然后带着问题去学习。这种方式的好处是目标明确,上手快,有成就感,能在短时间内看到效果。缺点是知识比较碎片化,可能会遗漏一些重要的基础概念。

第三种是紧跟前沿派。流行什么学什么,提示词火了学提示词,Agent火了学Agent,工作流火了学工作流。这种方式能让你紧跟前沿,但容易迷失方向,今天学这个明天学那个,很难形成自己的知识体系。

如果让我给新手建议,我会推荐项目驱动的方式。因为对于大多数人来说,学AI不是为了成为研究者,而是为了解决实际问题。当你有一个明确的项目目标时,学习会变得高效很多。

从第一个项目到持续精进

很多人问我,第一个项目应该做什么。

我的建议是:从工作中的真实问题入手。

如果你是设计师,可以尝试用AI辅助设计,比如生成创意草图、优化配色方案。如果你是市场人员,可以用AI生成营销文案、分析用户反馈。如果你是产品经理,可以用AI整理需求文档、生成原型图。

工作场景的好处是,它是真实的,有约束的,能直接产生价值的。当你用AI解决了一个工作中的痛点,你会立刻感受到它的威力,这种正反馈会激励你继续深入学习。

如果工作中找不到合适的场景,那就从兴趣出发。喜欢摄影就用AI做图片后期,喜欢写作就用AI辅助创作,喜欢音乐就用AI生成旋律。关键是要找到一个让你有动力持续投入的方向。

我自己的经验是,业余学习一门技能,大概需要8个月的时间。这个周期不算短,但也不算长。如果你每周能做一个完整的项目,坚持下来,三个月后你就能看到明显的进步。

那些卡住我的关键时刻

学习过程中,我遇到过很多卡点。

第一个卡点是技术名词。AI领域有太多新概念:Token、Embedding、Fine-tuning、RAG、Agent,每个词都像一座大山。刚开始我试图把每个概念都搞懂,但很快就发现这是不可能的,因为新概念的产生速度远远超过我的学习速度。

后来我改变了策略:遇到新概念时,不追求完全理解,只需要知道它大概是做什么的,在什么场景下会用到。等到真正需要用的时候,再深入研究。这种"just-in-time"的学习方式,让我避免了被海量信息淹没。

第二个卡点是顶层设计。当项目变得复杂时,如何规划整体架构,如何拆解任务,如何协调不同模块,这些问题让我很头疼。我发现,对于小项目,可以直接动手做,边做边调整。但对于大项目,必须先做好顶层设计,否则后期会陷入混乱。

这个卡点的突破,来自于我对项目规模的重新认识。Web coding适合快速迭代的小项目,不适合一开始就做大而全的系统。当我把项目目标缩小,把复杂度降低,很多问题就迎刃而解了。

第三个卡点是畏难心理。看到命令行界面,看到一堆代码,我会本能地感到害怕。但后来我发现,这种害怕完全没有必要。现在的AI工具已经把技术门槛降得很低,你可以把命令行当作聊天窗口,用自然语言来操作。

比如Amazon Q这样的工具,你只需要说"帮我查看当前目录下的所有Python文件",它就会自动转换成相应的命令并执行。你完全不需要记住那些复杂的指令。

工具箱里应该放什么

两年下来,我用过很多工具,也逐渐形成了自己的工具选择逻辑。

Claude Code的编排能力很强,适合做整体工作流的规划和协调。GPT的Codex在处理具体问题上很出色,特别是涉及细节优化的时候。Cursor的代码自动补全功能很好用,能大大提高编写效率,但收费模式改变后消耗有点快,需要控制使用频率。

国内工具中,阿里的Qoder融入了一些创新的编程思路,值得尝试。智谱4.6的性价比很高,能达到Claude 4大约90%的效果,但成本只有它的十分之一,可以作为日常使用的补充工具。

但我想强调的是,不要把精力放在收集工具上。真正重要的是建立工具链思维:不同的工具解决不同的问题,关键是要知道在什么场景下用什么工具。

一个好的AI实践者,不是掌握了所有工具的人,而是能够根据具体需求,快速组合出最优解决方案的人。这需要你对工具的特性有深入了解,也需要你在实践中不断积累经验。

信息输入的多样性策略

学习AI的过程中,保持多样化的信息输入很重要。

我的信息源包括一堂、得到、X、YouTube、个人订阅的网站、专业书籍等。我不会把自己限制在某一个平台或某一个领域,而是尽可能多地接触不同的观点和知识。

在学习方式上,我会主动提高信息吞吐量。在得到上,我经常用5倍速听书、3倍速看视频。这不是为了炫技,而是因为很多内容的信息密度并不高,加速后反而能抓住重点。当遇到关键内容时,我会暂停下来仔细思考,甚至反复回听。

这种学习方式帮我建立了一个很重要的能力:快速筛选信息的能力。在信息爆炸的时代,能够快速判断哪些信息有价值,哪些可以忽略,这本身就是一种核心竞争力。

我还订阅了一些RSS源,定期浏览AI领域的最新动态。但我不会追逐每一个热点,而是选择性地深入了解那些与我的方向相关的内容。这种"广泛输入,选择性深入"的策略,让我既能保持对前沿的敏感度,又不会被海量信息淹没。

如何保持学习动力

说实话,这两年的学习过程并不都是愉快的。有时候会遇到难以突破的技术瓶颈,有时候会怀疑自己是不是走错了方向,有时候会因为进展缓慢而感到沮丧。

让我坚持下来的,是两个关键因素。

第一个是找到擅长点。作为HR出身,我对人的需求、场景的理解、内容的组织,有天然的敏感度。当我把这些优势与AI结合起来时,学习变得容易很多。我不是在学习一个完全陌生的东西,而是在用新工具做自己擅长的事情。

第二个是看到真实的价值。当我用AI做的工作流帮助同事提高了效率,当我接到第一个商业咨询项目,当有人专门找我请教经验,这些正反馈让我确信,我走的方向是对的。

我还参加了AI大航海这样的活动,给自己设定明确的目标:每周至少做一个完整、可用的程序,并制作相应的教程。这种外部压力帮我建立了持续学习的节奏,也让我在社群中找到了同行者。

给新手的三个建议

如果时光倒流,让我重新开始学AI,我会这样做:

第一,不要等准备好了再开始。很多人想把理论都学完,把工具都摸透,再开始做项目。但实际上,最好的学习方式就是边做边学。先用起来,在使用中碰到问题,再去找答案,这样的学习才是高效的。

第二,接受自己是新手。我刚开始学的时候,经常因为不懂某个概念而感到焦虑,觉得自己怎么这么笨。但后来我发现,每个人都是从新手过来的,允许自己犯错,允许自己慢慢进步,这种心态反而让学习变得更轻松。

第三,找到你的学习节奏。有人适合每天花大量时间集中学习,有人适合每天花30分钟保持接触。没有哪种方式是绝对正确的,关键是找到适合自己的节奏,并且坚持下去。

未来的机会在哪里

现在回头看,我很庆幸自己在2022年底就开始接触AI。这两年的学习和实践,让我对AI有了全面的认识,也让我找到了新的职业方向。

我相信,AI是未来5年最大的财富机会之一。这不是贩卖焦虑,而是基于实践的判断。一个做了10年HR、完全没有技术背景的人,用2年时间就能搭建40个工作流、接商业项目。这说明AI真的把技术的门槛降到了前所未有的低度。

但这个窗口期不会一直开着。随着AI工具越来越成熟,越来越多人掌握这项技能,早期的红利会逐渐消失。现在入场的人,还能享受到学习曲线不陡峭、竞争不激烈、机会相对多的优势。

我接下来的计划,是在商业化方向上继续探索。参与真实的项目,积累商业化经验,了解企业的真实需求,这些是我下一阶段的重点。我不会当项目的主导者,而是会作为参与者,在真实场景中学习和成长。

最后想说的话

如果你也想学AI,如果你也是非技术背景,如果你也对未来充满好奇和期待,那就从今天开始行动吧。

不需要等到准备好,不需要先学一堆理论,不需要担心自己学不会。打开ChatGPT,输入一个工作中的真实问题,看看它能给你什么答案。

就这么简单,你的AI之旅已经开始了。

两年前的我,站在这条路的起点,手心出汗,不知道该往哪里走。两年后的今天,我可以很确定地说:这条路值得走,而且比想象中容易很多。

关键不在于你有多聪明,有多少技术背景,有多少时间。关键在于,你愿不愿意迈出第一步,愿不愿意在碰壁时继续尝试,愿不愿意把AI变成你工作和生活中的一部分。

我用两年时间走完了这段路,你可能需要更短的时间,因为现在的工具比两年前好用太多了。

开始吧,你的故事会和我的不一样,但同样精彩。