想象这样一个场景:你在深夜刷着Netflix,正当不知道看什么的时候,屏幕上突然出现了几部电影推荐,每一部都仿佛为你量身定制。你点开其中一部,发现竟然完全符合你的口味。这背后的魔法,就是我们今天要聊的推荐系统。

网页版:https://www.genspark.ai/api/page_private?id=uybycvwe

视频版:https://www.youtube.com/watch?v=d25vCZz1pmA

这就像是一个隐形的朋友,它观察着你的每一次点击、每一次停留、每一次购买,然后默默地学习你的喜好。而这个朋友使用的语言,就是协同过滤算法。

推荐系统的心脏:协同过滤的温暖故事

推荐系统的核心思想其实很温暖——它相信"物以类聚,人以群分"。协同过滤最初的想法简单得像是邻里之间的推荐:如果你和小明都喜欢看科幻电影,那么小明喜欢的新科幻电影你可能也会喜欢。

这种看似朴素的想法,却催生了现代互联网最重要的技术之一。Netflix在2006年就开始使用协同过滤技术,当时他们甚至悬赏100万美元征集能够提升推荐准确率10%的算法。这个奖项最终被一个团队获得,他们使用的正是改进版的协同过滤算法。

User-User协同过滤:寻找你的"同类"

User-User协同过滤就像是在人群中寻找与你相似的人。算法首先会构建一个用户-物品评分矩阵,然后计算用户之间的相似度。

想象一个书店的场景:如果你和另一个顾客都给《三体》打了5星,给《1984》打了4星,给《百年孤独》打了3星,那么算法会认为你们的阅读品味非常相似。当这位"书友"又购买了一本《银河系漫游指南》并给出了高分,系统就会向你推荐这本书。

这个过程中最关键的是相似度计算。皮尔逊相关系数是最常用的方法,它的计算公式看起来复杂,但本质是在测量两个人喜好的"同步程度"。实际应用中,这种算法在处理少量用户和物品时效果很好,但当用户数量达到百万级时,计算复杂度会急剧上升。

Item-Item协同过滤:物品的"朋友圈"

相比于寻找相似用户,Item-Item协同过滤选择了另一条路径——寻找相似的物品。Amazon正是这种方法的先驱者,他们发现商品之间的关系比用户之间的关系更稳定。

这就像是在书店里发现:买《哈利波特》的人经常也会买《指环王》,买《时间简史》的人也会对《果壳中的宇宙》感兴趣。这些物品之间形成了一个复杂的"朋友圈",每当你对某个物品表现出兴趣,系统就会推荐它的"朋友们"。

Item-Item协同过滤的优势在于物品的特性相对稳定。一本科幻小说今天是科幻小说,明天也不会突然变成爱情小说。但用户的喜好却可能随着年龄、心情、生活经历的变化而改变。

矩阵分解:化繁为简的艺术

当推荐系统面对海量用户和物品时,传统的协同过滤方法开始显得力不从心。这时,矩阵分解技术登场了,它就像是一位神奇的魔术师,能够将复杂的用户-物品关系简化成几个关键的"潜在因子"。

矩阵分解的核心思想是将原本稀疏的用户-物品评分矩阵分解成两个较小的矩阵:用户特征矩阵和物品特征矩阵。这就像是为每个用户和每个物品都描绘了一副"基因图谱",包含了若干个潜在特征的权重。

以电影推荐为例,这些潜在特征可能包括:"动作程度"、"浪漫指数"、"科幻色彩"等。一个用户可能在"动作程度"上有0.8的偏好,而《复仇者联盟》在这个维度上的得分是0.9,那么系统就会认为这个用户很可能喜欢这部电影。

Netflix Prize竞赛的获胜团队正是使用了多种矩阵分解技术的组合,包括SVD、NMF等方法。他们发现,不同的分解方法能够捕捉到用户行为的不同侧面,将它们结合起来能够显著提升推荐效果。

深度学习时代的到来:神经网络的魔法

随着深度学习技术的兴起,推荐系统迎来了新的春天。传统的协同过滤虽然优雅,但在处理复杂的非线性关系时显得力不从心。这时,神经网络带着它强大的拟合能力闪亮登场。

Wide & Deep:记忆与泛化的完美平衡

Google在2016年提出的Wide & Deep模型就像是推荐系统领域的一次重要革新。这个模型的设计哲学很有意思:既要"记住"历史上的成功推荐模式,又要有能力"泛化"到全新的场景。

Wide部分就像是一个经验丰富的老师傅,它记住了各种特征组合的效果。比如"年轻女性"+"周末"+"浪漫电影"这个组合在历史上就很成功。Deep部分则像是一个富有创造力的年轻人,它能够通过深层的特征变换发现之前从未见过的模式。

在Google Play商店的实际部署中,Wide & Deep模型相比单纯的Wide模型或Deep模型,在应用下载率上有了显著提升。这证明了记忆和泛化的结合确实能够带来更好的推荐效果。

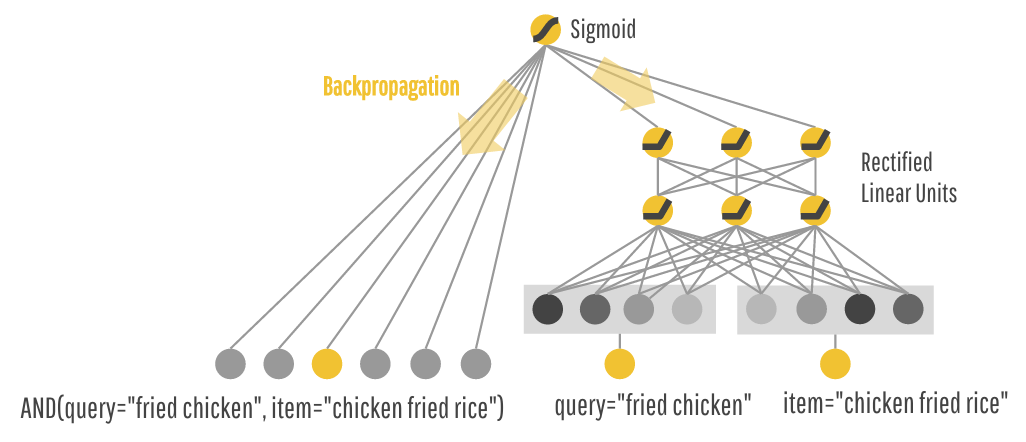

Neural Collaborative Filtering:重新定义相似度

传统的协同过滤使用内积来计算用户和物品的匹配度,但Neural Collaborative Filtering(NCF)说:为什么不让神经网络来学习这个匹配函数呢?

NCF的创新在于使用多层感知机(MLP)来替代简单的内积运算。这就像是从使用直尺测量距离升级到使用GPS定位——不仅更准确,还能处理更复杂的地形。

在实际应用中,NCF通常会结合传统的矩阵分解和深度神经网络,既保留了矩阵分解的线性建模能力,又增加了神经网络的非线性表达能力。这种设计让模型既稳定又灵活。

DeepFM:特征工程的自动化大师

传统的推荐系统需要大量的人工特征工程,就像是一个厨师需要精心准备每一种食材。但DeepFM模型说:为什么不让模型自己学会"做饭"呢?

DeepFM巧妙地结合了因子分解机(FM)和深度神经网络。FM部分负责处理低阶特征交互(比如"用户年龄"和"电影类型"的组合),而深度网络部分则负责发现高阶的复杂交互模式。

这种设计的美妙之处在于,它不需要人工设计特征组合,模型会自动学习哪些特征应该组合在一起。就像是培养了一个既懂传统工艺又有创新精神的厨师。

图神经网络:关系的艺术

当我们把推荐问题看作一个图网络时,会发现一个全新的世界。用户、物品、以及它们之间的互动构成了一个复杂的图结构,而图神经网络(GNN)正是处理这种结构化数据的利器。

想象一个社交网络:你的朋友喜欢的电影可能你也会喜欢,你朋友的朋友喜欢的电影也可能影响到你。GNN能够沿着这些复杂的关系路径传播信息,发现传统方法难以捕捉的深层连接。

最新的研究表明,GNN在处理稀疏数据时特别有效。当一个新用户刚刚注册时,虽然他没有太多历史行为,但通过图网络中的关系传播,系统仍然能够为他提供相当准确的推荐。

多模态推荐:感官的盛宴

现代推荐系统不再满足于仅仅分析用户的点击和评分数据。图片、视频、音频、文本——所有这些信息都成为了推荐算法的"食材"。

想象你在一个购物网站上浏览鞋子。传统系统可能只会看你的浏览历史和其他用户的购买记录。但多模态推荐系统会分析鞋子的图片(颜色、款式、材质),产品描述的文字内容,甚至用户评论中的情感色彩。

这种综合分析就像是一个全才的购物助手,它不仅知道你买过什么,还"看得见"你喜欢的视觉风格,"听得懂"你的文字偏好,"感受得到"你的情感需求。

实践的艺术:从理论到代码

理论再美好,最终还是要落地到代码实现。现代推荐系统的开发已经有了成熟的工具链和框架。

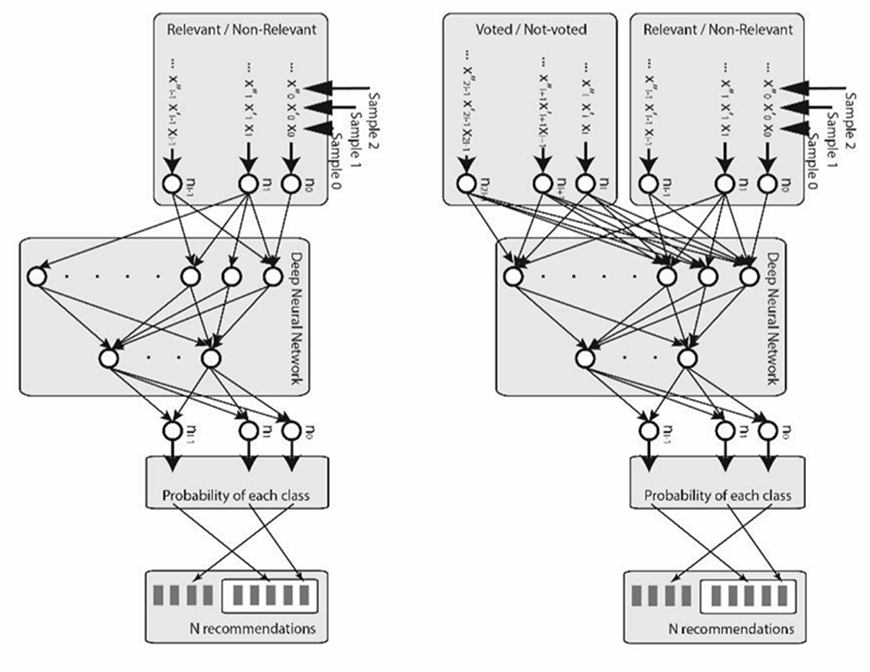

使用PyTorch实现一个基础的协同过滤算法,核心代码可能只需要几十行。但要做到工业级的推荐系统,需要考虑的因素就多得多:数据预处理、模型训练、在线推理、A/B测试、冷启动问题、实时更新…

实际的工程实践中,推荐系统往往是多个模型的ensemble。可能包括一个处理实时行为的模型、一个处理长期偏好的模型、一个处理流行度的模型,最后通过一个融合层将它们的输出合并。

这就像是一个交响乐团,每个乐器都有自己的特色,但最终要协调一致地演奏出美妙的音乐。

推荐系统的未来

站在今天这个时点,回看推荐系统的发展历程,我们可以清晰地看到一条从简单到复杂、从静态到动态、从单一到多元的演进路径。

从最初Netflix的电影推荐,到今天TikTok的个性化视频流,推荐系统已经深深地嵌入到我们的数字生活中。它不再只是一个技术工具,而是塑造我们信息获取方式、影响我们决策过程的重要力量。

未来的推荐系统可能会更加智能化,更加人性化。也许有一天,它真的能够像一个贴心的朋友一样,不仅知道你想要什么,还知道你什么时候需要,甚至知道你自己都没有意识到的潜在需求。

但无论技术如何发展,推荐系统的核心始终是那个温暖的理念:通过理解人与人之间、人与物品之间的关系,为每个人创造更好的体验。这就是推荐系统最打动人心的地方——在算法的冰冷外表下,跳动着一颗理解人性、服务人性的温暖之心。